【广州日报】近百岁废弃小红楼惊艳变身!讲述数代“中山医”人传奇故事

1月16日,今年将满110周岁的中山大学附属第一医院,正式启用新院史楼,展示数代“中山医”人创造的辉煌医学成就。

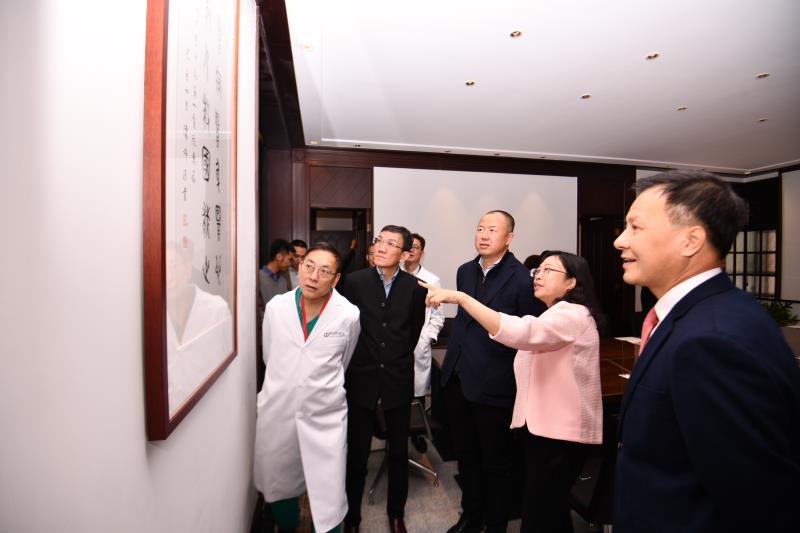

中山大学副校长、中山一院院长肖海鹏等医院领导与嘉宾共同为“杏林同创院史文化长廊”揭牌。

中山一院党委书记骆腾在致辞中表示,位于马棚岗的小红楼有近百年历史,曾废弃多年,如今由同创集团依据“旧建筑活化”理念成功改造,惊艳亮相,呈现中山医百年历史文化相得益彰,将成为中山一院一个新的地标。

破败小楼摇身变为医院新地标

“杏林同创院史文化长廊”坐落于马棚岗中山一院邱德根楼旁,由一条展示医院发展历程和成就的文化长廊,一条杏林小道和一栋院史小红楼组成,并通过连廊把有近百年历史的办公楼和院史小红楼连成一个有机整体,沿着一条文化长廊可以进入院史小红楼。在杏林小道中翠竹和花草交相辉映,亭台和院落错落有致,颇有闹中取静之感。

改造前,这里是杂草丛生、尽显颓态的破败建筑,遭弃用多年,鲜为人知,甚至连工作近十年的医院员工都不清楚它的存在。

如今,历经15个月的改造,这栋小红楼将百年复古元素与现代装修工艺完美结合在一起,展现出浓郁的复古文艺风情。

值得一提的是,小红楼保留了七十年前的地砖、旋转楼梯等历史痕迹。小花砖原本污损不堪,是由装修师傅一块一块地从原被废弃的地面上撬出来,一块块地清洗,再小心翼翼地铺回改造后的小红楼地板中。装修师傅们用精益求精的工匠精神和活化旧建筑的才智,尽最大可能保留了历史的况味。

首次展出多个重大手术老病案

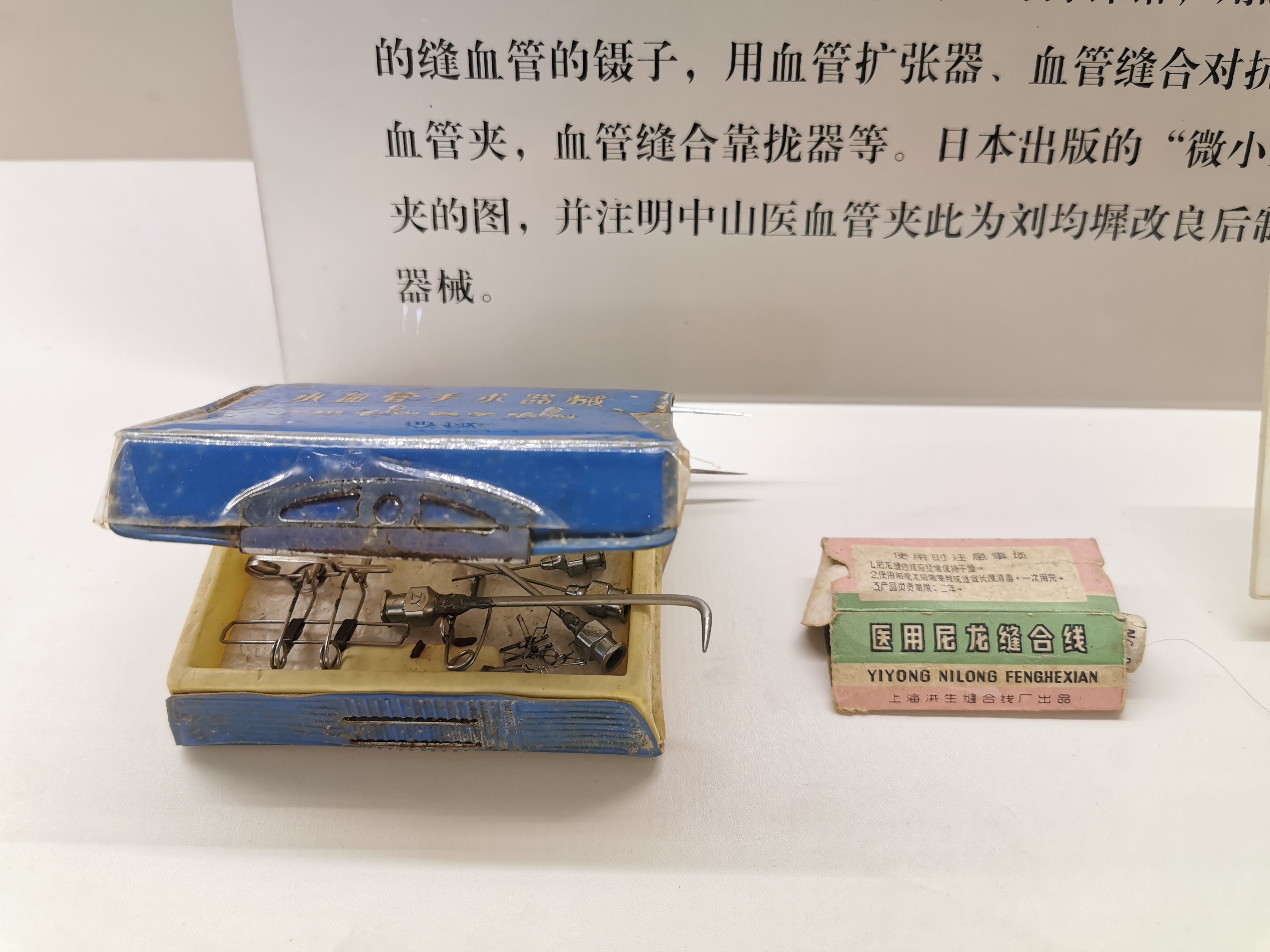

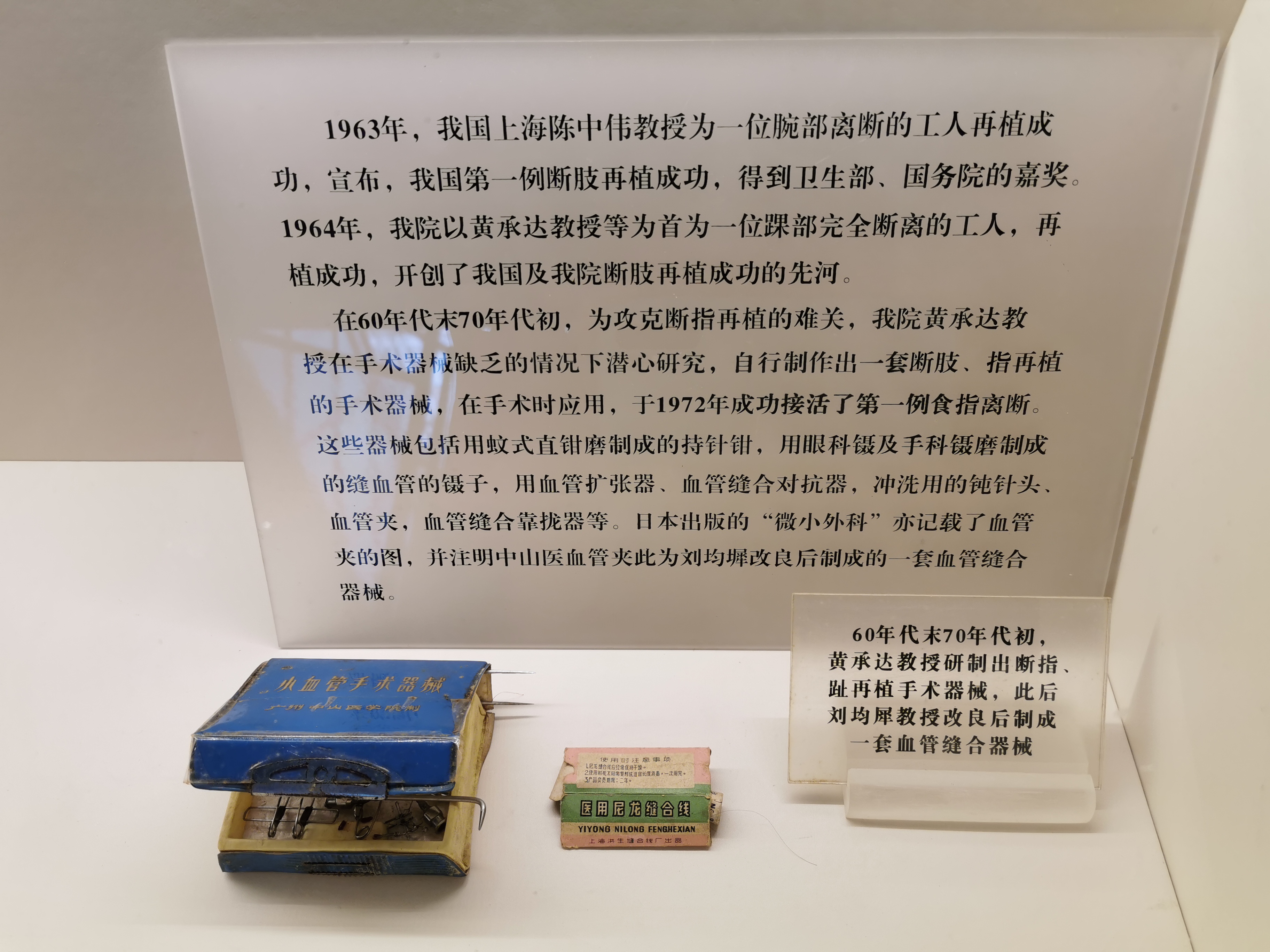

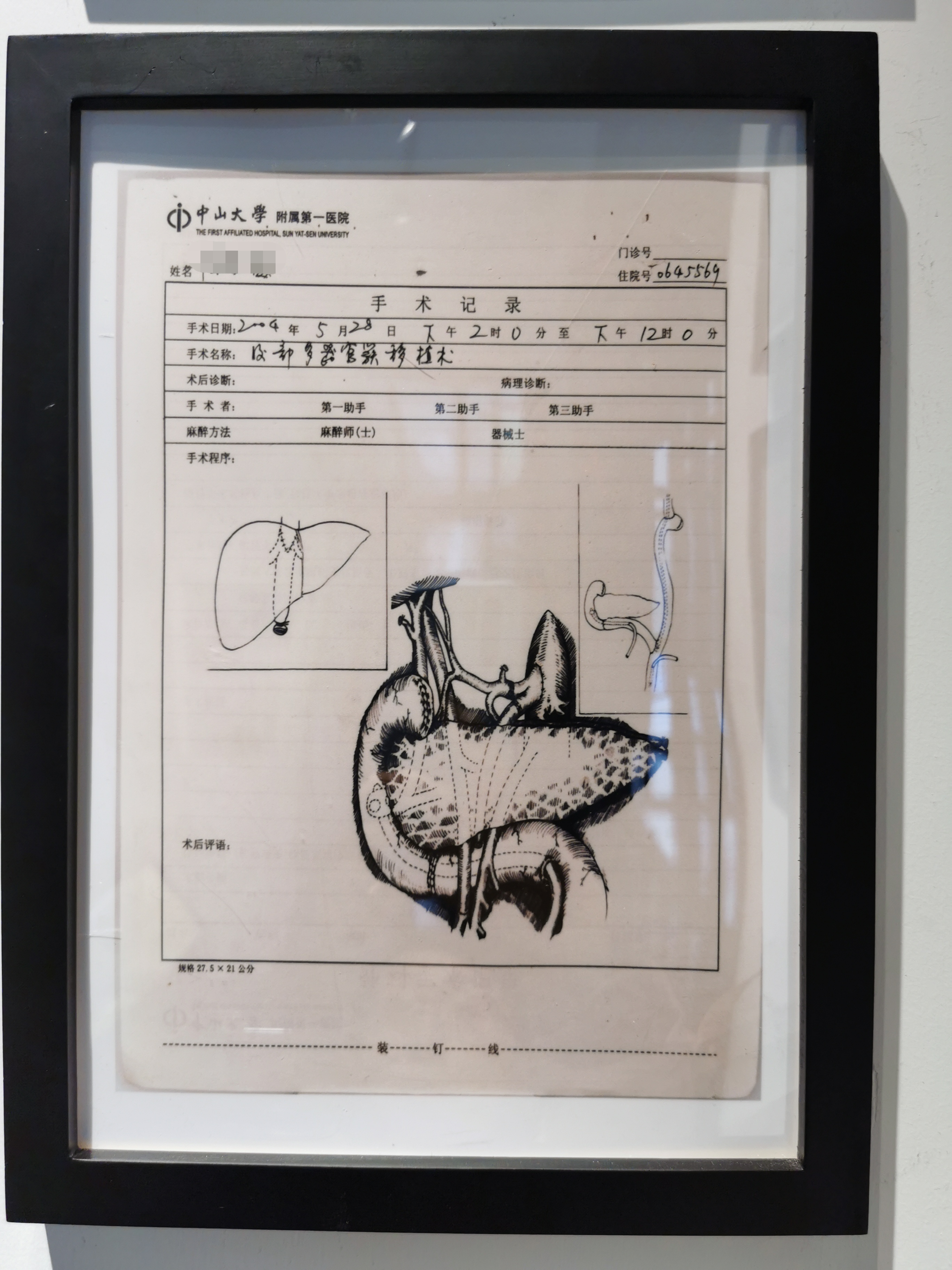

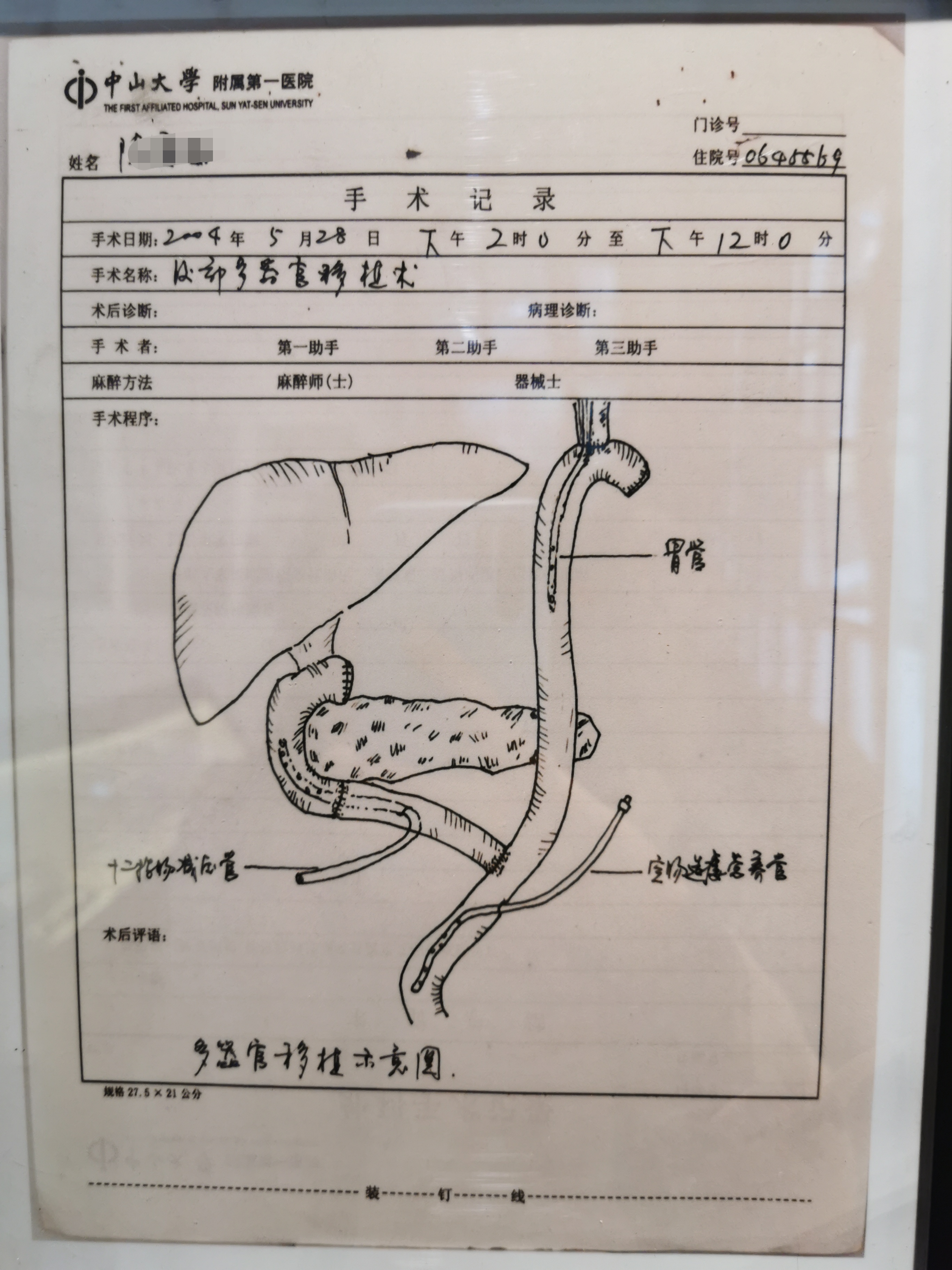

一批珍贵的历史文物、资料在开馆的历史文化长廊、院史小楼中展出。在院史小红楼的二层玻璃柜中展示了著名心血管专家郑振声教授发明的体外反搏装置部件,数十年前由医院一批专家发明的手术器械等,在墙上悬挂了由数十年前由医生亲手绘制的精美手术图,中山大学容庚、商承祚教授的弟子陈伟湛老先生的书法作品。

中山一院郑振声教授研发的体外反搏机零部件,该技术几十年来拯救了无数心脏反复停跳的患者。

文化长廊中,以时间为序陈列的数百幅照片,回顾了中山一院110年的“成长史”。从1910年由广州乡绅创办的“公医院”发展成为如今的华南医院“领头羊”,中山一院“医病医身医心、救人救国救世”的家国情怀,代代传承的红色基因,成为此次图片展览的特色亮点。

在中山一院发展过程中起到重要作用的宗师级人物如红色医学教育家柯麟、八大一级教授等人的历史小传也悉数展出,展现了几代中山医人为国家和人民卫生事业作出的历史贡献。

值得注意的是,小红楼还首次展出了一批在医学发展史上有里程碑意义的手术老病案,如世界首例100%烧伤病人抢救成功、亚洲首例腹部多器官移植成功等重大技术突破的病案,还原了当时的救治过程。

【链接】马棚岗小传:曾为清代军马豢养地 70年前广州“模范住宅区”

据史料记载,清朝顺治及康熙年间,“两藩”领兵南下攻破广州后,在广州城的东门外高坡上搭建了一排排简陋马棚,将一万多匹战马养这里,史载:“平藩之马,豢于东山。”这就是“马棚岗”地名的由来。

随着历史变迁,清朝后期,马棚岗没有再养马,一度成为荒芜的坟岗。直到上世纪20年代末30年代初,国民政府两任广州市长孙科、林云陔为拓宽广州城居住环境,选定了马棚岗、竹丝岗、松岗、龟岗等处作为高档的“模范住宅区”建设用地,模范住宅区规划有礼堂、图书馆、公共厕所、公共电话所、消防分所、水塔及水机房、市场等13项公共建筑,还设有网球场、儿童游乐场和公园。

此后,一栋栋小洋房便在马棚岗建起,马棚岗与竹丝岗、龟岗成为广州近代达官贵人和华侨富商居住的“豪门之地”,其中住过的名人就包括国民政府代主席李宗仁。

广州日报全媒体文字记者任珊珊 实习生黄雅姿 通讯员彭福祥 梁嘉韵 刘星亮

广州日报全媒体图片记者任珊珊 王燕

报道链接:https://pc.gzdaily.cn/amucsite/pad/index.html?from=timeline#/detail/1123948?site4

2020-01-16